宁泽涛们的特立独行,到底动了谁的奶酪

户外旅行

我是lly啊签名在路上

阅读 384532次

第十三届全运会结束已经有一段时间了,但宁泽涛的“复出”和勇夺双夺冠仍然被他的粉丝和一些媒体津津乐道,他的商业价值也被各种分析和估算,毕竟他离开主流媒体的时间,太久了。

两块金牌、47秒92的亚洲泳坛两年来最好成绩、场馆内震耳欲聋的欢呼声,那一刻,宁泽涛再度触摸到了职业生涯的巅峰,成为媒体与观众的宠儿,体现网络舆论关注度的百度指数,也达到数月来的新高。只是,这一次他代表的不再是海军,而是“收留”了他的河南,他的教练也变成了澳大利亚的名帅布朗。

与孙杨成为国家游泳管理中心力捧的的局面不同,宁泽涛显得有点特别,特别的孤单,也特别的桀骜。

在今年5月,体坛周报推出了《2016年中国体坛财富榜》,这份榜单的金字塔顶底,已经悄然由2010年的500万俱乐部攀升到2016年的2000万俱乐部,孙杨、张继科、宁泽涛,这三个并非出自三大球的运动员,在粉丝效应之下占据了榜单的前三位。

而在这三个人中,宁泽涛无疑是个“特殊”的存在。他以3500万登上探花的位置还是出乎了很多人的意料,毕竟,在泳池之外,他受到了太多负面新闻的影响。但在2016年年初,这些负面新闻出来之前,很多商业分析家对他的期待可是直冲亿元大关的。如果在里约奥运会的泳池中他能够拿到一个抢眼的成绩,哪怕只是一个前三名,2016年的收入冲破亿元,或许并不是神话。但这一切都在他被“开除”国家队之后,只能成为“如果”。

图片来自宁泽涛微博@宁泽涛

宁泽涛为什么会被“开除”国家队,是什么原因让中国游泳管理中心对一个曾为中国泳坛立下汗马功劳的功臣如此冷漠?宁泽涛是个例吗?“宁泽涛们”到底影响了谁的利益?影响真的有那么大吗?

我们来找一下答案。

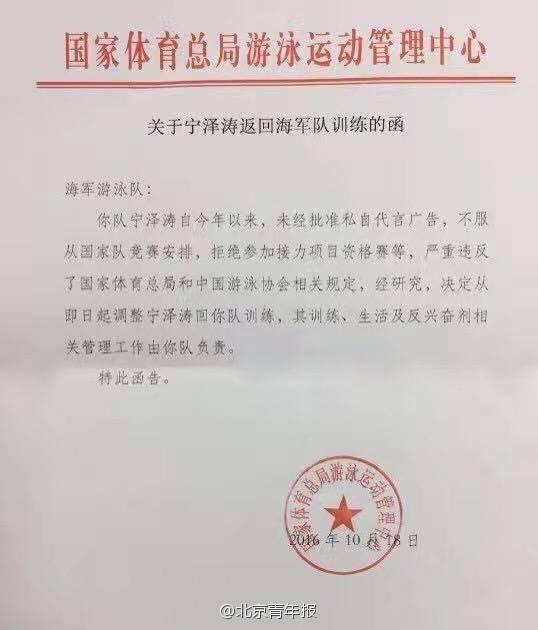

在游泳中心发出的通知函上罗列了宁泽涛几大“罪状”,排在第一条的就是未经批准私自代言广告,随后是不服从国家队竞赛安排,拒绝参加接力项目资格赛。

图片来自微博@ 北京青年报

用通俗点的话来理解,这张通知函其实就是把宁泽涛被定义为一个利益熏心、无组织无纪律的游泳队害群之马。

其实,宁泽涛不是第一个被“开除”的运动员,就在几年前,类似罪名的帽子也曾经落在过运动员孙杨和田亮身上。

2011年时,孙杨曾代言过一款饮料广告,随后在不知情的情况下被要求参加中国游泳队与另一饮料公司的签约仪式,愤怒的孙杨在微博上发出“别把我当白痴”的感慨,并且还透露:“好多签约就是领导愿意就愿意,不愿意就不愿意。”

后来由于无证驾驶、女友门、耍大牌、教练门等各种丑闻层出不穷,孙杨遭到禁赛、停训和禁止一切商业广告和社会活动的处罚,但即使如此也没有像宁泽涛一样被开除出国家队。

现在的孙杨,变成了一个“守规矩”的运动员

2005年1月,国家游泳中心召开新闻通气会将跳水冠军田亮开除出国家队,理由是在请假期间未经游泳中心批准多次参加商业活动,可是与田亮一起参加多次商业活动的郭晶晶却毫发无伤,厚此薄彼的行为令媒体大跌眼镜,后来才证实郭晶晶的商业代言收入都是与游泳中心平分的,而田亮则没有。显然“拿人钱财,与人消灾”这句老话在这里得到了很好的体现。

曾经的奥运冠军,早已经成功转型

通过田亮和孙杨的教训来看,游泳管理中心之所以对宁泽涛痛下杀手,利益分配才是导火索。

其实,宁泽涛与游泳管理中心的矛盾其实早有迹象,早在2016年7月,便有网上舆论声称宁泽涛因为代言了A品牌的广告和游泳管理中心产生冲突。因为游泳管理中心将中国游泳队的广告代言打包卖给了A品牌的死对头B品牌,并要求宁泽涛毁约服从集体利益却遭到宁的拒绝。

随后便爆发了一系列宁泽涛顶撞领导,不服从安排的负面新闻,甚至传出宁泽涛有可能被取消参加里约奥运会资格的猜测。

在央视体育频道对宁泽涛的专题采访中,对这一段经历做出了真实的还原,证明在参加里约奥运会前,宁泽涛的确遭受了游泳馆里中心一系列报复式的打击。

例如在奥运会前,正在澳大利亚集训的宁泽涛被游泳管理中心紧急终止集训召回国内,随后对其饭卡消磁、限期搬离宿舍、取消训练,在两周内,宁泽涛体重直线下降8公斤。直到奥运会前两周才恢复训练,并且要求宁泽涛放弃其强项的短距离自由泳,参加200米自由泳接力。这似乎为宁泽涛在奥运赛场上表现不佳给出了解释。

宁泽涛的主管教练在被问及对宁泽涛的表现时颇有深意的回答:“我对他的表现很满意,他在这种情况下能有这样的状态不错了。”

如果央视体育的报道属实,那么游泳馆里中心对宁泽涛做出的指控则更像是一种顺我者昌逆我者“娼”的打击报复,更是对其他运动员的杀鸡儆猴。

在央视对宁泽涛的报道里曾拍下了宁泽涛在超负荷的训练中连续呕吐和腿脚抽筋的镜头,旁白中插入的一句话令人对其心生怜悯:“宁泽涛十几年的青春都在这一潭碧水中度过,即使上了岸,他脑海里依旧碧波荡漾,而这也是他所有寂寞的根源。”

必须承认,为了中国的游泳事业,无论是运动员还是国家都付出了了极大的代价,宁泽涛有义务也有责任服从组织的安排,但这并不意味着运动员的个人利益就要单方面的受到损害。

而且之前林丹也享有单独签约广告的特权,为什么宁泽涛就不行呢?游泳中心会不会太“霸权”了呢?

尽管受到出轨门影响,但拥有诸多代言及个人品牌的林丹商业价值仍然被看好

事实上,运动员从古希腊时期就和体制分不开关系,虽然奥林匹克获胜者无法从圣山那里直接获得物质奖励,但城邦会给他们的英雄以极高的物质奖励。众所周知,这并没有什么实际的利益,但是集体荣誉感却让希腊人对此趋之若鹜。

在近代,随着国家民族意识的兴起,运动员获得的荣誉已经不仅仅是属于他们个人了,更多的是属于他们各自的国家所有,虽然这严重违反了奥林匹克精神。在《奥林匹克宪章》中,共有5处提及“政治(politics)”或者“政治的(political)”,大多明显具有否定性的表述,可见,国际奥委会对政治对奥林匹克的影响是防范有加,表明了鲜明的拒斥态度。这个其实和早年传媒的欠发达有关,而现在我们连电视都不需要打开,只需要在网上搜索相关的人名,就能得到数以百万计的信息。

而在一百年前,电视机尚未发明,只有少量幸运儿能够直接面对自己喜欢的运动员,大部分人只能通过报纸看黑白照片。这一切使得运动员自身的价值被限制住了,所有的运动员的使命就是帮助自己的国家获得荣誉。

不过荣耀毕竟不能当饭吃。一个运动员要在职业赛场上获得优胜必须付出足够的汗水才行,这就断绝了业余训练的可能,所有的运动员必须是职业运动员才行。这就要求体育模式必须要给运动员以生计和后路才行。而以传统的“为国争光”为主要核心建立的模式,就是我们今天熟知的前苏联模式。

典型的例子就是前苏联的卡赞吉娜,她被誉为前苏联田坛的皇后。但是一直到三十多岁她依旧坚持在赛场上,哪怕在1982年她的跟腱受伤后,也坚持改跑三千米,因为这对绝对速度的要求会降低一些,这一切仅仅是为了祖国荣誉吗?当然不是这么简单,或许有这个因素在内,但是根本原因还是在于经济因素。

前苏联的体育制度规定了,一流的体育明星每月可以获得200-250卢布的津贴,而如果是奥运金牌得主或者拿到过世界级锦标赛冠军的功勋运动员,每个月则可以拿到300卢布的奖金。要知道在80年代一个苏联国家职工平均月收入不过190卢布。

不过这一切有个前提,就是这名运动员依旧在服役期间才能享受,一旦选择退隐那么生活就会变得迅速拮据起来。卡赞吉娜接受采访时回忆说她的结局还算不错,如果她的论文获得通过那么她就有资格去体育学校任教,毕竟她本来就是列宁格勒体育学院的毕业生。很多苏联的著名运动员在退役后迫于生计只能去当食品店的清洁工或者牧场的屠宰工。这一点上,我们国家的很多奥运冠军也有着差不多的结局。

而与之相对的就是欧美主导的商业模式,随着产业革命的到来,传媒学也得到了迅猛发展。人们在己方运动员获胜后,不仅可以在广播中听到嘹亮的国歌了,还可以在电视机前观看运动员们帅气的身姿。一名在运动场上挥洒着汗水的身影,在崇尚阳刚健美的西方社会中,其影响力可以说丝毫不弱于影视巨星。因此欧美社会逐渐形成了一条共识,也就是不断增加社会对竞技体育的关注、认可和回报,是竞技体育发展的诉求之一。确切地说,就是要在提高竞技体育水平的同时,增加竞技体育的经济效益,使二者相得益彰,形成良性循环。

2017年体坛收入排行,C罗以9300万美元居首

商业模式下,一名运动员只要足够的成功理论上无数的广告商就会找上门来。众所周知,一名当红运动员如果能接拍一个广告的费用都比一个一线城市的小经理的年薪都多。

更为重要的是,这套模式相比前苏联“按成绩拿奖金”模式来说,要灵活的多。因为并非所有的运动员在成名之后都会成为广告明星。

运动员能否成为广告明星,很大程度上受需求约束的影响:一方面,广告商挑选代言人的一个重要原则是“有限原则”,以避免公众视觉疲劳。也就是说,虽然某个运动项目可能会有多名运动员都具有成为广告明星的潜力,但广告商通常只会挑选其中极少数最有广告潜质的运动员。

例如,在雅典奥运会之后,田亮代言的广告一度频频出现,但是,与田亮联手夺得雅典奥运双人跳水金牌的杨景辉却鲜有上镜,甚至很多人对这个名字完全没有印象。

与田亮配合拿下雅典奥运会跳水金牌的杨景辉

另一方面,有的运动员虽然具有商业开发的价值,但运动员本人却不愿意参与商业活动。如知名游泳运动员刘子歌曾经在中央电视台播出的一次的访谈节目中表示,绝不会接拍商业广告。

中国青年报社会调查中心曾对千名网友展开了一项在线调查结果,公众认为决定运动员广告价值的因素的排序依次是:外在形象(55.9%),比赛成绩(54.7%),精神气质(53.3%),运动员所在的运动项目(36.2%),运动员的商业头脑(16.6%)。

优秀运动员能否得到市场的青睐,不仅仅取决于其运动成绩,形象好气质佳、从事的项目是公众喜闻乐见的热门项目等也是必不可少条件。因此,虽然体育明星层出不穷,但最终只有少数的知名运动员能够成为广告明星。

随着改革开放,中国逐渐放弃了前苏联的体育模式,向国际主流的商业社会靠拢,但在这个过程中各项目上进展有快有慢。比如在今年的十三届全运会上,选拔业余运动员跟职业运动员同场竞技,就是一个很大胆的尝试。

中国体育既然已经坚决走了商业化的道路,那么相关的制度也应该有相应的调整,有了宁泽涛事件的前车之鉴,今后在遇到相似状况时,利益相关各方也需要引以为鉴,事先避免出现这种糟糕的结果。

我们希望在不久的将来,宁泽涛事件这样的商业纠纷会得到规避,运动员个人与团队间利益都得到尊重和保护,不要再出现下一个宁泽涛。

【有奖互动】

你认为运动员有没有权利,自己接商业代言呢?

*文章评论区参与互动,

有机会获得运动装备1份*

登录 后发表评论

还没有评论